外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2025年10月26日 行政書士 勝山 兼年

Q:日本在住の外国人女性との国際結婚で、彼女は技能実習生として日本滞在しています。日本滞在中に結婚手続きと配偶者ビザへの変更は可能ですか?

A:技能実習生の外国人と日本滞在中に結婚手続きをすることは可能です。 外国から婚姻状況証明書などを取り寄せ、在日本大使館・総領事館に二人が出向き 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行を受けてください。婚姻要件具備証明書を提出することで、日本の市町村役場は婚姻届を受理してくれます。

しかし、結婚ビザ・在留資格「日本人の配偶者等」の変更が直ぐにできるのかは別問題です。技能実習生は本来日本に技術を学びに来ております。実習先会社や受入団体等の管理のもとで適正に実習プログラムを消化しなければならない立場であります。在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するためには実習先会社や受入団体等の協力が必要です。基本的に協力するメリットはないため、実習プログラムが完了するまで結婚自体も認めてくれません。もし、日本人が同じ実習先の従業員ならば、勤務先からの評価にもつながりますので、結婚手続き自体も控えるべきでしょう。実習プログラム終了後、 外国に戻った婚約者のもとを訪れ、先に 外国での結婚手続きをして、在留資格認定証明書交付申請で、 外国人を配偶者して日本に呼び寄せてあげてください。

強硬に日本の婚姻届をした場合でも、実習先会社や受入団体等の協力を得られない場合は、実習プログラム終了後、 外国に戻った配偶者を在留資格認定証明書交付申請で日本に呼び寄せてあげてください。

実習先会社や受入団体等の協力が得られる場合は、一旦、在留資格を「技能実習」から「短期滞在」に変更してもらい。その後、「日本人の配偶者等」に変更することになります。

Q:結婚相手の外国人女性には子供がいます。彼女は子供とも日本で暮らしたいと願っています。ビザは取れますか?その場合は日本人と養子縁組しなければなりませんか?

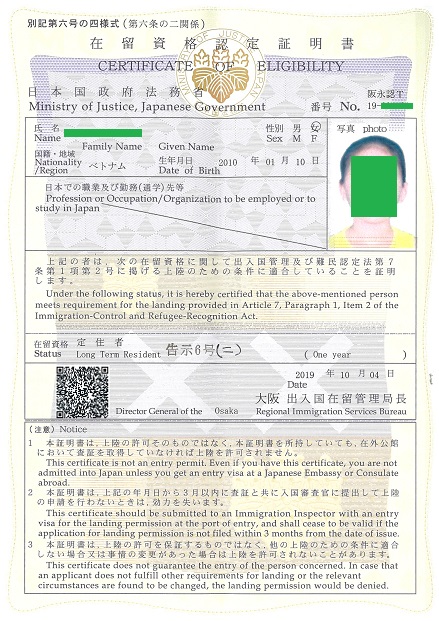

A: 外国人配偶者子供の事を「連れ子」と言います。「連れ子」に関して在留資格「定住者」が当てはまります。 外国人配偶者が 外国在住の場合はの在留資格認定証明書交付申請を同時にすることができます。もちろん 外国人配偶者が既に日本に在留している場合は単独で在留資格認定証明書交付申請をすることになります。気を付けなければならないのが連れ子が未成年で未婚で親の扶養を受けなければならない状態であることです。そして、 外国人配偶者に親権または監護養育権があることです。

在留資格「定住者」認定証明書交付申請提出書類

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 本人の出生証明書、家族登録簿、その他身分証明書

- 両親まの婚姻証明書(戸籍謄本)

- 身元保証人となる日本人の経費支弁能力を証する資料

- 外国人配偶者に親権または監護養育権があることを証する書類(離婚裁判の決定書等)

在留資格認定証明書交付申請を同時にした場合一方だけが許可されることはありません。 尚、定住者の在留資格手続において養子縁組をする必要はありません。

もし、婚姻前に 外国人配偶者のとの間に出生した子供の場合は在留資格は「定住者」に当たらず、在留資格は「日本人の配偶者等」となります。未成年や未婚でなくても構いません。

Q:外国人と国際結婚した者です。最近、妻が親も日本に呼び寄せて日本で住まわせたいと願っています。ビザは取れますか?

A:日本人の配偶者の親というだけでは、日本で暮らすための在留資格は許可されません。ただし、 外国人配偶者が親を日本で扶養するための合理的理由があれば、在留資格「特定活動」が許可される可能性はあります。

- 「特定活動」(老親扶養)

本国の年老いた親が到底独立して生活できる状況ではなく、さらに、本国には誰も面倒をみてくれる人がいない場合に日本に呼び寄せて一緒に生活すること

「特定活動」(老親扶養)は明確な審査基準があるわけではありませんが

- おおむね65歳以上の実親で

- 日本で暮らすもの以外の他の実子がおらず扶養する者がなく

- 死亡や離婚により一人親である

- 日本で扶養する在留資格をもつ外国人に扶養能力があること

以上の条件になります。 病気の治療など介助が必要でで日本での治療が望ましいことが加わればなお良いです。

- 「特定活動」(老親扶養)の手順

特定活動には「入管法規定の特定活動」と「法務大臣の告示する特定活動」の他にはっきり明示されてないものがあります。(老親扶養)の場合は後者であり、それらは「告示外特定活動」と呼ばれています。外国から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は出来ず 、一旦短期滞在査証(90日)で日本に呼び寄せたうえで、在留資格変更許可申請をすることになります。

「告示外特定活動」は個々の外国人の事情により付与される資格といえますので「単に高齢だからという理由だけではなく、日本で家族と同居し、日本の家族の扶養を受ける必要がある等、この申請には特別な理由がある!」と判断してもらわなければなりません。

在留資格変更許可申請提出書類

- 申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 理由書

- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

- 世帯全員記載の住民票

- 扶養者となる中国人またはその配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

- 身元保証書

- 日本での扶養が必要であるとの証明書類適宜

※2025年2月現在、老親扶養の在留資格「特定活動」の在留資格は在留期間90日しか許可されていません。日本の健康保険制度を利用させないことが理由の一つと思われます。

Q:外国籍の婚約者は最近別の日本人と離婚したばかりです。直ぐに結婚できますか?もし、結婚できなくてもこのまま日本に在留できますか?

A:日本の民法には女性は再婚禁止期間の定めがあります。

- 民法第733条第1項

「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」 外国人女性が日本人と結婚する場合でも、民法は適用されますので離婚届出後100日を経過しないと、日本の市町村役場では婚姻届を受理してもらえません。しかし、 外国人婚約者の在留期限が迫っているなど、100日以内にどうしても結婚したい場合は 外国人婚約者が、病院で診断を受け 「婚姻の解消または取消の日より前から継続する妊娠がない」ことの証明(民法第733条第2項に該当する旨の証明)する診断書を市町村役場での婚姻届の際に添付することで、受理される可能性があります。

- 民法第733条第2項

2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合。

在留期限に余裕のある場合は離婚後100日の経過後、市町村役場に婚姻届をしてください。事情があって直ぐに速やかに婚姻届をしなければならないのであれば病院で診断を受け(民法第733条第2項に該当する旨の証明)を取得し、添付してください。

なお、離婚後中国人配偶者の身分が変更になりましたので、必ず離婚後14日以内に入国管理局に「配偶者に関する届出」をすることです。していなければ、たとえ、結婚が成立していても在留資格「日本人の配偶者等」の更新手続きが許可されない恐れがあります。

もし、何らかの事情で婚姻届がなされない場合は、在留期限がまだ、先であったとしても外国人配偶者は離婚後6か月以上日本に留まることは、認められておりませんので一旦出国してください。6か月以上留まることは在留資格の取消しのおそれがあり、退去強制の処分が成される恐れがらいます。

※再婚禁止期間は、2024年4月1日に民法改正により廃止されました。これにより、女性は離婚後すぐに結婚婚できるようになりました。