配偶者の子供を呼寄せるビザ!

最終更新日:2025年12月16日 行政書士 勝山 兼年

外国で暮らす配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる方法とは!

外国で暮らす配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるには、「定住者(告示6号)」という在留資格を取得する必要があります。この在留資格を得るための要件として、未成年で未婚であり、外国人配偶者に扶養される権利がある必要があります。ただし、未成年者であっても成人に近い年齢の場合には許可がされないこともあります。

定住者(告示6号)ビザの要件

- 親が日本人の配偶者であること。

- 親が日本人の配偶者等の資格で日本に在留していること。

- 本人が親の実子である。

- 本人が未成年であること。

- 本人が未婚であること。

- 本人が親の扶養を受けて生活していること。

子供が日本人の実子の場合

外国人配偶者との間にできた子供については、出産前に婚姻が成立していれば出生届をすれば子供は日本国籍者です。日本人が前婚継続中で外国人配偶者との結婚ができない状況で出産した場合については、認知届が受理されていましたら、子供の在留資格は「日本人の配偶者等」です。日本人の実子の場合でも認知がなされていな場合は在留資格は「定住者」となります。

日本人の実子で「日本人の配偶者等」の在留資格の者で引き続き日本に6か月以上在留していれば、日本国籍取得も可能です。

配偶者の子供のビザ手続き事例

子供も同時に呼び寄せ

ベトナム人技能実習生マイさんと日本人鈴木さんは結婚しました、マイさんには5歳になる子供が居ます。マイさんが日本で技能実習中は、ベトナムで両親が養育してくれていましたが、高齢の両親が今後の養育は困難であるとの事でした。マイさんも子供と離れて暮らすのは辛く、日本で一緒に暮らせるよう鈴木さんに頼みました。鈴木さんはマイさんを日本呼び寄せのための在留資格認定証明書交付申請の際に子供の申請も同時にしました。2か月後に母子の認定証明書が交付されました。

子供を後から呼び寄せ

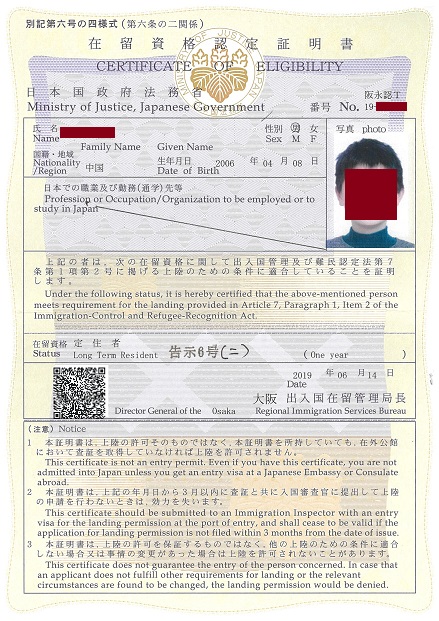

中国人の劉さんと日本人福田さん夫婦は日本で仲良く暮らしていました。結婚三年目に劉さんの前夫から、離婚の際に引き取った娘を劉さんが面倒見てほしいと頼まれました。前夫は再婚するにあたり、娘のことが邪魔になったようでした。子供を不憫に思った福田さん夫婦は、引き取って日本で養育することにしました。劉さんは離婚の際に、娘の親権を前夫としていたため、先に中国の裁判所にて、親権を母親にする手続きをし、認められました。福田さんが身元保証人、劉さんを法定代理人とした在留資格認定証明書交付申請をし、一か月後に認定証明書が交付されました。

学校に始業式に合わせて呼び寄せ

一児の母であるフィリピン人ローザさんと結婚した川村さんは、4月に妻ローザさんだけを結婚ビザで日本に呼び寄せました。10歳になる子供は、フィリピンの小学校が夏休みになるまで、日本には呼び寄せませんでした。夏休みとなった子供を川村さんが身元保証人となり90日間短期滞在査証を得て、日本に呼び寄せました。一月ほどの生活で暮らしに慣れた子供がこのまま日本で暮らしたいとい言ってくれましたので、「短期滞在」から「定住者」への在留資格変更許可申請をしました。一月ほどで許可がなされましたので、9月の始業式に合わせて、小学校に編入されました。

連れ子の親権を立証しなくてはなりません!

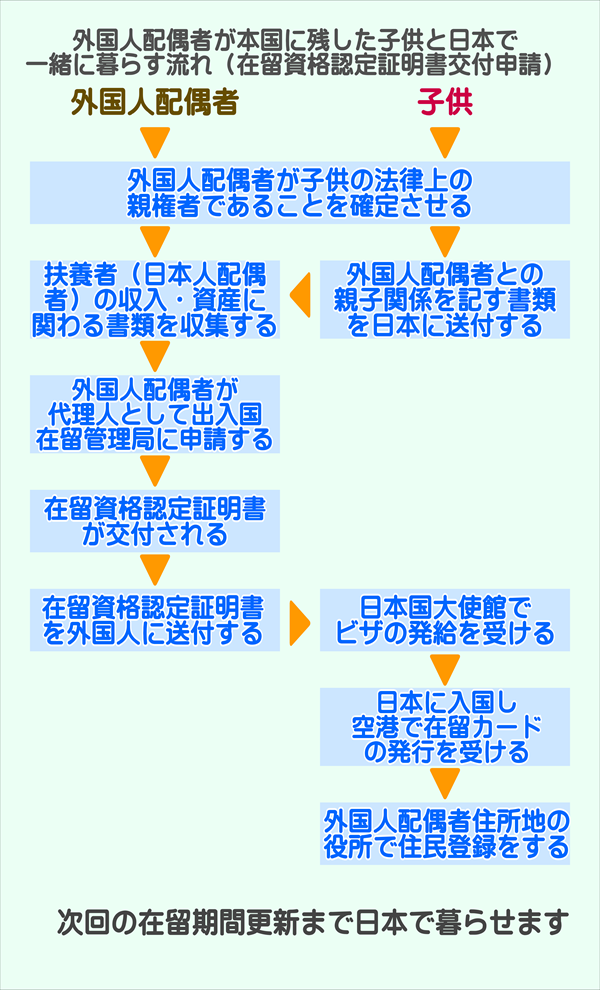

連れ子の在留資格申請

外国人配偶者の連れ子の在留資格申請において、重要な要件は親権又は監護養育権が外国人配偶者にあおることを証明することです。これはハーグ条約(子の奪取の民事上の側面に関する条約)の国内実施のためです。証明する方法は、多くの国は裁判離婚を採用していることから、離婚時の裁判所の判決文書に子供のに親権又は監護養育権の記載があれば、判決文書のコピーを提出すればよいでしょう。もし、親権又は監護養育権が別れた配偶者との記載であれば、改めて裁判をして判決文書を取得してください。尚、前の配偶者と死別していたり、未婚で出産しているのであればその事を証明する書類を提出することになります。

連れ子を就学させなくてはなりません!

また、子のが日本での活動は親の扶養を受けることが要件ですので、就労させることはできません。義務養育を受けることはもちろん、15歳以上の者でも、日本語学校や高校での就学させなければなりません。その事を疎明するため、教育委員会や就学予定の学校とのやり取りを文章で説明することになります。出入国在留管理局の審査官は15歳以上の者に就業させるのではないかと疑っています。日本人配偶者が十分な日本の教育を受けさせて、日本の文化や社会に適応できる人材に育てる意思がることの証明を求めているのです。

定住者(告示6号)の在留資格認定証明書交付申請提出書類

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

連れ子の成長後に扶養を外れた場合

連れ子が日本に在留資格を得て数年で義務教育を経て、日本の成人年齢に達したのちの在留資格は、引き続き「定住者」となります。就労の制限もありません。独立して生計を営んでもかまいません。

- 在留資格は定住者。

- 未成年で未婚であり、外国人配偶者に扶養する権利が必須。

- 日本人の実子でも認知されていなければ日本人の配偶者等ではなく定住者!!